Nach „Das Floß der Medusa“ ist „Die Eroberung Amerikas“ bereits Ihr zweiter „Roman nach wahren Begebenheiten“. Was sind die Schwierigkeiten und Herausforderungen, wenn man als Schriftsteller einen historischen Stoff in Händen hat?

FRANZOBEL: Die Schwierigkeit liegt in der enormen Stofffülle. Ich hatte am Schluss drei volle Bücherregale mit Literatur zum Thema. Hier auszuwählen, war nicht leicht. Und es gibt ja nicht eine historische Wahrheit, sondern viele, je nach Blickwinkel. Ich habe versucht, möglichst nahe an den Fakten zu bleiben, ein paarmal wird geflunkert und ein paar anachronistische Späße habe ich mir auch erlaubt, weil ein Treffen mit dem Ikea-Gründer oder ein erstes Football-Spiel um 1540 sind doch eher unwahrscheinlich.

Vor einigen Monaten erst hat der französische Autor Laurent Binet mit dem Buch „Eroberung“ einen ganz ähnlichen historischen Stoff bearbeitet. Er dreht aber den Spieß der Geschichte um und ließ die Inka Europa erobern. Warum, glauben Sie, interessieren sich Schriftsteller so sehr für diesen Ausschnitt der Weltgeschichte?

FRANZOBEL: Laurent Binets Idee hätte ich auch gerne gehabt, obwohl ich nicht weiß, ob ich den Mut besessen hätte, sie umzusetzen. Konquistadoren waren in den letzten zwanzig, dreißig Jahren kein großes Thema, insofern ist das vielleicht Zufall, oder wir Autoren fühlen, dass das Thema einen Nerv trifft. Das 16. Jahrhundert war eine Zeit der Entdeckungen und Umbrüche. Luther hat die Autorität des Papstes infrage gestellt, es gab Kopernikus, den Buchdruck. Es war aber auch eine Zeit großer Unsicherheit. Da gibt es Parallelen zur Gegenwart. Die Was-wäre-wenn-Frage ist reizvoll, aber Spekulation. Ich habe ein obsessives Interesse an Menschen, und das Leben schreibt meist spannendere Geschichten, als sich Schriftsteller ausdenken können. Daher bleibe ich lieber bei der Realität.

Warum haben Sie sich ausgerechnet Hernando de Soto, der im Roman Ferdinand Desoto heißt, als „Helden“ ausgesucht, der den erfolglosesten spanischen Eroberungsfeldzug aller Zeiten anführte?

FRANZOBEL: Verlierer sind literarisch interessanter. De Soto ist weitgehend unbekannt und somit unverbraucht. Bei ihm kulminiert die ganze spanische Conquista. Er war in Panama, Kolumbien, ist über ein paar Ecken mit Cortés verwandt, hat mit Pizarro Peru erobert, dem Inka-König Atahualpa Spanisch und Schach beigebracht, dessen Schwester geschwängert. Und schließlich ging er als reicher Mann nach Florida. Er war der Erste, der Schweine als lebende Vorratskammer mitgenommen hat – für die indigene Bevölkerung eine Katastrophe, weil die Tiere Krankheitsüberträger waren.

Im Zuge Ihrer Recherchen sind Sie dem Konquistadoren De Soto hinterhergereist: in die USA, nach Kuba, bis nach Algerien. Was haben Sie von dieser Reise an Erkenntnissen mitgebracht?

FRANZOBEL: Es macht einen Unterschied, ob man ein Land schmeckt und riecht, mit Leuten redet, Feuchtigkeit auf der Haut spürt, Blätter zwischen Fingern zerreibt, wilden Tieren begegnet, oder ob man sich das im Internet ansieht. In Kolumbien bin ich in einem von Indigenen regierten Gebiet vier Tage lang zur Lost City marschiert, in Spanien habe ich die Geburtsorte der Konquistadoren abgeklappert und in Tampa Bay hat mich ein Hai gestreift. Ich bin dankbar für Begegnungen mit vielen wunderbaren Menschen.

Sie haben einmal gesagt: „Das Schreiben eines Romans ist eine eigene Conquista.“

FRANZOBEL: Das Eintauchen in diese Zeit war ein Abenteuer. Als ich begonnen habe, dachte ich nicht, dass dieses Thema aktuell sein könnte, aber in den letzten zwei Jahren wurden so viele Themen virulent – Kolonialismus, Restitution, Black Lives Matter –, dass der Roman plötzlich sehr heutig geworden ist. Beim Schreiben wollte ich den historischen Figuren gerecht werden. Manchmal spüre ich da eine fast esoterische Verantwortung. Dann gab es Phasen der Verzweiflung und der Unsicherheit, ob ich diesen gewaltigen Stoff stemme. Aber es gab auch Zeiten, in denen die Geschichte wie ein Film vor mir abgelaufen ist, ich nur mitschreiben musste.

Ihrem Roman ist ein Zitat von Joseph Conrad aus seinem Roman „Herz der Finsternis“ vorangestellt: „Eroberer haben sich noch nie mit Ruhm bekleckert.“ Ihren Ferdinand Desoto zeichnen Sie aber nicht durchgängig negativ, sondern als ambivalente Figur.

FRANZOBEL: Das war er auch. Desoto begann als sensibler Jüngling und hat sich mehr und mehr zu einem verbohrten, abgestumpften Führer entwickelt, der seine Männer täuscht und belügt. Als solcher ist er nicht untypisch für viele, die ihre Ideale verlieren und nur noch Geld und Anerkennung hinterherjagen, um ihrem Leben einen Sinn zu geben. Wie hohl das ist, merken die wenigsten. Desotos Eroberungszug ist ein Gleichnis auf das Leben und die Gesellschaft, aber auch sein Leben ist beispielhaft: Aufstieg, Erfolg, Niedergang, Leere und am Ende doch fast Erlösung.

Offiziell sollten die Konquistadoren die „Wilden“ christianisieren, in Wahrheit haben sie sie abgeschlachtet oder versklavt und deren Schätze geraubt. Im Roman bringen 500 Jahre nach Desotos Expedition 562 Stammesvertreter der indigenen Bevölkerung eine Sammelklage gegen die USA wegen illegaler Landnahme ein. Kann man das Unrecht, das damals passiert ist, überhaupt noch annähernd gutmachen?

FRANZOBEL: Eine Rückgabe der gesamten USA wäre ein Anfang, aber das wird es nicht spielen. Es wäre schon viel, wenn die Nachkommen der Ureinwohner gleiche Chancen hätten. Unser Wohlstand verdankt sich der Ausbeutung ganzer Kontinente. Deshalb müssen wir uns nicht schuldig fühlen, aber wir sollten dieses historische Unrecht bedenken, wenn wir über Entwicklungshilfe und Flüchtlingspolitik diskutieren.

Wenn man Figuren aus Ihrem Roman reden hört, könnte man glauben, Menschen im 21. Jahrhundert vor sich zu haben. Menschen, die Angst vor „Türken“ haben, vor Chinesen und Juden.

FRANZOBEL: Die Angst vor Fremden ist archetypisch, aber auch die Gier nach Geld und Macht, um eine innere Leere zu füllen. Der Umgang der christlichen Eroberer mit den Indianern ist erschreckend, aber auch in unserer Zeit werden fremde Kulturen vernichtet. Nur sind es heutzutage Großkonzerne, die über regionale Besonderheiten hinwegrollen. Mit der Conquista begann die Globalisierung, die immer noch voranschreitet.

Ihr Erzähler ist eine Art Reiseführer, der mit dem Vokabular des 21. Jahrhunderts Vorgänge des 16. Jahrhunderts beschreibt und kommentiert. Da kommt der Franzobel’sche Sprachwitz zum Tragen. Ist der Humor, die Überzeichnung auch, ein Mittel, das Grauen erträglich zu machen?

FRANZOBEL: Ohne Humor hätte ich die Geschichte selbst nicht ertragen. Mir ist bewusst, dass das ein schmaler Grat ist, weil weder eine Verharmlosung des Themas noch ein angeekeltes Abwenden der Leser das Ziel sein kann. Ich versuche einen Mittelweg, ähnlich wie Roberto Benigni in „Das Leben ist schön“. Der Erzähler hilft mir – ein für historische Romane sehr ungewöhnlicher Erzähler, weil er im 21. Jahrhundert sitzt. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der historische Romane so schreibt, aber für mich bietet sich damit eine Fülle an Perspektiven, die ganz wunderbar ist.

Man spricht häufig vom finsteren Mittelalter, aber der Beginn der Neuzeit – den wir gerne mit schönen Errungenschaften wie der Aufklärung in Verbindung bringen – war ja besonders grausam. Ist Ihr Buch ein Stück „Gegenaufklärung“?

FRANZOBEL: Eher ein Zurechtrücken. Die spanische Inquisition war wohl nicht so schrecklich, wie sie in Mitteleuropa dargestellt worden ist, dafür gab es überall brutale Leibstrafen, Galeerensklaven, Folterkeller usw. Einerseits war es ein Zeitalter der Vernunft und wissenschaftlicher Entdeckungen, andererseits dominierte eine vom Ablasshandel korrumpierte Kirche. Und: Der Schutz des Eigentums ist wichtiger geworden und das Individuum. Statt der mittelalterlichen Gottesurteile gab es Gerichtsordnungen. Es war der Beginn des modernen Bürgertums, aber auch ein brutales Festhalten an alten Werten.

In welcher Zeit hätten Sie denn gerne gelebt – und warum?

FRANZOBEL: Eigentlich möchte ich die Gegenwart nicht tauschen, weil es uns noch nie so gut gegangen ist. Wenn es aber sein müsste, würden mir New York in den 50ern oder Paris in den 20ern gefallen, Zeiten elektrisierenden Aufbruchs. Jedenfalls nicht die Renaissance, wo man der Willkür der Obrigkeit hilflos ausgeliefert war und schreckliche hygienische Verhältnisse geherrscht haben.

Rezension:

Große Erzähllust, die mitunter zu leidenschaftlicher Erzählwut anwächst, durchdringt diesen „Roman nach wahren Begebenheiten“ von Franzobel. Die Wanderung zwischen Fakten und Fiktion erfolgt auf einem schmalen Grat – doch der Autor stürzt nicht ab.

Ein besonders gelungener Kniff ist die Franzobel’sche Erzählfigur, die mit aktuellem Vokabular und Wissen Vorgänge schildert, die 500 Jahre zurückliegen. Dass solcherart teilweise schriller Humor in die ganz und gar unwitzigen historischen Ereignisse eindringt, lockert den Stoff auf, bereitet großes Lesevergnügen und macht die Schrecknisse erträglicher.

Denn es ist harter, brutaler, blutiger Stoff, den Franzobel da in Händen hält. Die Gräueltaten der europäischen Eroberer füllen Geschichtsbücher, dass sie jetzt im Kleid der Literatur neu und ambitioniert erzählt werden, erweitert den Blickwinkel enorm.

Die Eroberung Amerikas“ zeigt auch, dass Geschichte nie ein abgeschlossener Vorgang ist, sondern viele Jahrhunderte nachhallt. Fazit: Dieses Buch kann und bietet viel: einen Sprachartisten, der sich jedoch nie verrenkt oder übernimmt. Geschichtsunterricht durch einen gefinkelten und unerschrockenen Geschichtenerzähler. Man lacht, staunt, ist schockiert, lernt. Was will man mehr?

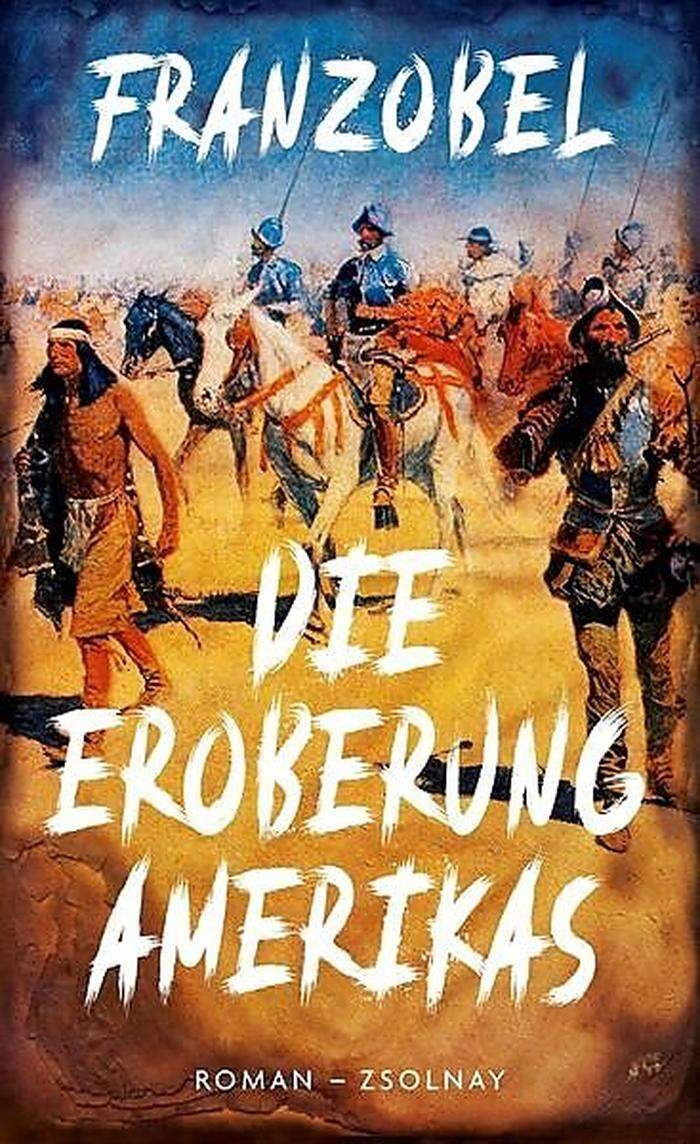

Buchtipp: Franzobel. Die Eroberung Amerikas.

Zsolnay-Verlag, 544 Seiten, 26,80 Euro.