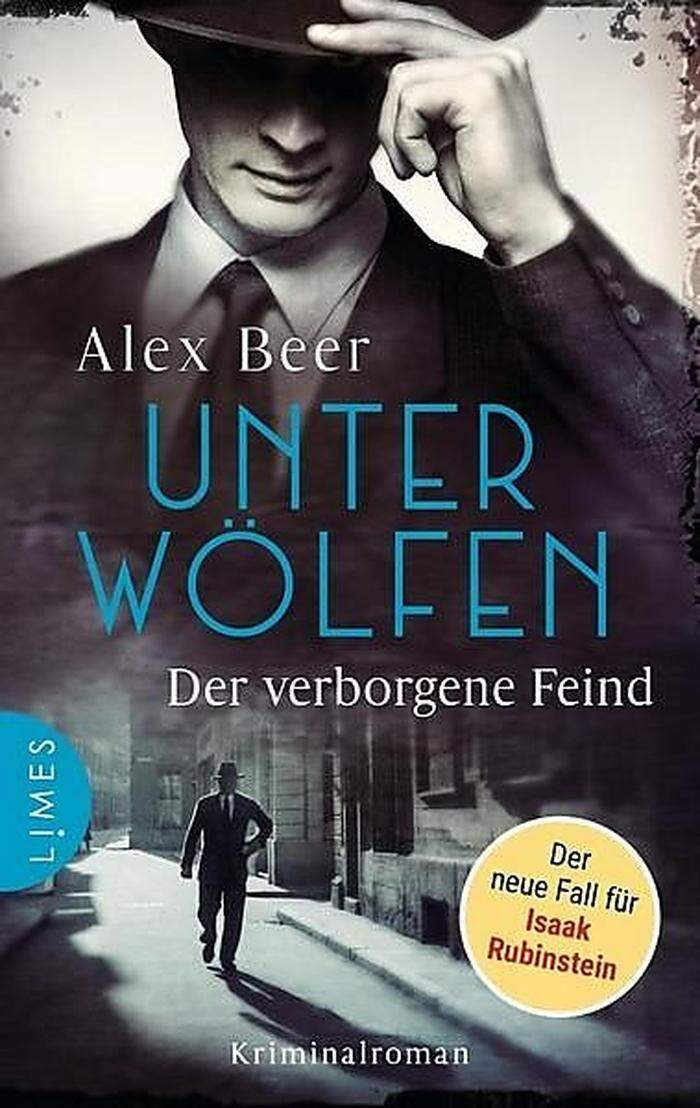

Ihre ersten Krimis rund um den Wiener Chefinspektor Otto Morell hat sie noch als Daniela Larcher herausgebracht. Seit ihrer Reihe rund um Kommissar August Emmerich, die im Wien der 1920er-Jahre angesiedelt ist, veröffentlicht die gebürtige Vorarlbergerin unter dem Pseudonym Alex Beer – und wird nun oft für einen „älteren Herren“ gehalten, wie sie erzählt. Mittlerweile hat die 43-Jährige eine weitere Krimi-Reihe gestartet: In „Unter Wölfen“ ermittelt der jüdische Antiquar Isaak Rubinstein 1942 als Gestapo-Kommissar in Nürnberg.

Wie kommt man auf so ein ungewöhnliches Setting?

ALEX BEER: Ein guter Krimi wird stark durch den Gegenspieler, den Bösewicht, definiert. Je mächtiger er ist, desto größer sind die Gefahr und die Herausforderung für den Helden. Ich habe deshalb lange versucht, den perfekten Antagonisten zu erschaffen, bis ich irgendwann den Einfall hatte: Was, wenn mein Held es nicht mit einer einzelnen Person, sondern mit einem ganzen System aufnehmen muss? Aus diesem Gedankengang entstand dann die Idee, einen jüdischen Antiquar gegen das Deutsche Reich antreten zu lassen. Mehr „David gegen Goliath” geht meines Erachtens kaum.

Rubinstein versucht ja seine Familie vor der Deportation zu retten, der Hintergrund der Geschichte ist extrem tragisch. Wie schaffen Sie es, sich in so eine (heikle) Figur einzufühlen?

Ich habe so viele Zeitzeugenberichte wie möglich gelesen. Tagebücher, Briefe, Autobiografien … Ich denke, für so eine Figur ist es wichtig, so viele Informationen aus erster Hand zusammenzutragen, wie nur irgendwie möglich.

Gibt es für die Widerstandsgruppe, die Isaak rekrutiert, ein Vorbild? Die Gruppe ist ja auch Gewalt nicht abgeneigt . . .

Auch hier habe ich mir Zeitzeugenberichte zu Gemüte geführt, dabei ist mir aufgefallen, wie heterogen viele Widerstandsgruppen waren. Sie bestanden aus Ärzten, Arbeitern, Künstlern, Beamten, Hausfrauen, Arbeitslosen. Darunter waren Christen, Marxisten, Kommunisten. Verschiedene Menschen mit verschiedenen Weltanschauungen. Genauso divers wie ihre Hintergründe waren ihre Ansätze, wie man dem Terrorregime der Nazis am besten entgegentreten sollte – manche wollten dabei so gewaltlos wie möglich vorgehen, andere hingegen gingen davon aus, dass man Feuer nur mit Feuer bekämpfen kann.

Wie wichtig ist es Ihnen, mit Ihren historischen Romanen auch vom Heute zu erzählen? Der Antisemitismus ist ja wieder im Vormarsch . . .

Ich bin kein großer Fan des moralisch erhobenen Zeigefingers. In erster Linie schreibe ich Unterhaltungsliteratur. Aber natürlich freue ich mich, wenn die LeserInnen mehr von der Lektüre mitnehmen als nur die spannende Handlung – denn die Vergangenheit erzählt tatsächlich mehr über das Heute und eine mögliche Zukunft, als mir manchmal lieb ist.

Was könnte man also aus „Unter Wölfen“ mitnehmen?

Ich denke, die Tatsache, dass der Weg zum Holocaust eine schrittweise Eskalation war. „Der Nationalsozialismus hat sich vorsichtig, in kleinen Dosen, durchgesetzt – man hat immer ein bisschen gewartet, bis das Gewissen der Welt die nächste Dosis vertrug”, so Stefan Zweig. Alles begann mit der Schmähung und Herabwürdigung einer Menschengruppe. Es folgten Ausgrenzung, Entrechtung, Enteignung und schließlich physische Verfolgung und Ermordung. Es ist wichtig, immer wieder innezuhalten und sich zu fragen, wo sich unsere Gesellschaft gerade hinbewegt.

Ihre Reihe rund um August Emmerich, von der es ja schon vier Bände gibt, spielt dagegen im Wien der 1920er-Jahre. Sie schildern auch diese Epoche sehr plastisch. Was reizt Sie an dieser Zeit?

Mich hat vor allem das Wien der damaligen Zeit sehr in seinen Bann gezogen. Die meisten Menschen kennen Wien als die lebenswerteste Stadt der Welt, was aber viele nicht wissen, ist dass es vor gar nicht allzu langer Zeit eine Phase gab, in der Wien so ziemlich das Gegenteil davon war. Die Stadt war ein echter Moloch. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg mangelte es an allem: an Lebensmitteln, an Kohle, an Seife und Kleidung. Arbeit war rar, genauso wie Wohnraum. Das Einzige, was es im Überfluss gab, waren Krankheiten wie Tuberkulose, Cholera und Typhus, Hunger und Kälte. Diese völlig andere Lebenswelt aufzuzeigen stellte einen ganz besonderen Reiz für mich dar.

Sie haben in beiden Krimi-Reihen eine männliche Perspektive gewählt. Hat das mit den historischen Gegebenheiten zu tun? Und würde Sie eine Reihe aus weiblicher Perspektive noch reizen?

Da es sich um Ermittlerkrimis handelt, war die Wahl bezüglich des Geschlechts meiner Protagonisten tatsächlich historisch bedingt. In den 1920er Jahren gab es keine Kriminalbeamtinnen, und auch das Frauenbild im Nationalsozialismus hätte eine weibliche Hauptfigur eher unrealistisch gemacht. Weibliche Heldinnen finde ich aber ausgesprochen reizvoll, weswegen ich gerade an einer neuen Reihe arbeite, in der eine Frau die Hauptrolle spielt.

Wollten Sie eigentlich von Anfang an historische Krimis schreiben oder hat sich das so ergeben? Sie sind ja immerhin Archäologin.

Historisches Interesse war schon immer da, aber als ich mit dem Schreiben begonnen habe, war der Großteil der Krimis am Markt zeitgenössisch – ich bin schlicht und ergreifend nicht auf die Idee gekommen, die beiden Gebiete Krimi und Geschichte zu kombinieren. Die Idee kam zum Glück aber später, und heute kann ich mir kaum mehr vorstellen, irgendetwas anderes zu tun.

In welcher Zeit hätten Sie selber gerne gelebt?

Da gibt es viele. Besonders spannend finde ich die klassische Antike, aber auch die Renaissance und natürlich die 1920er Jahre. Ich fände es schön, ein paar Tage durch die Zeit reisen zu können – aber immer mit einem Rucksack voller Medikamente und Essen dabei.

Sie haben ausgerechnet heuer – im Corona-Jahr – zwei Romane veröffentlicht. Wie ist es Ihnen damit ergangen?

Leider ist die Bewerbung ziemlich flachgefallen, da kaum Lesungen stattfinden konnten. Aber ich will nicht klagen – zum Glück konnte ich mich auf eine treue Fangemeinde verlassen, dieses Privileg haben andere Autoren, vor allem Debütanten, nicht. Ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen, und investiere die freigewordene Zeit ins Austüfteln und Schreiben von neuen Geschichten.

Ihre ersten Bücher haben Sie noch unter Ihrem Namen Daniela Larcher geschrieben. Warum der Wechsel zu dem Pseudonym?

Meine ersten Bücher waren sogenanntes „Cozy Crime”, eher beschaulich, mit einer Prise Humor. Die Krimis um August Emmerich und Isaak Rubinstein sind da ganz anders geworden. Düsterer, kälter und härter. Es war mir und dem Verlag sehr wichtig, dass durch einen etablierten Namen keine falsche Erwartungshaltung geschürt wird, weswegen wir uns entschieden haben, unter Pseudonym zu veröffentlichen. Abgesehen davon, dass der Name kurz und einfach zu merken ist, habe ich Alex Beer gewählt, weil ich den Namen für eine Art weiße Leinwand hielt. Alex Beer kann theoretisch alles sein: Frau/Mann, alt/jung, national/international . . . Dachte ich zumindest – interessanterweise glauben nämlich viele Menschen, es stecke ein älterer Herr dahinter.