Er gilt als eine der letzten Spielwiesen der Ingenieure. Der Auftrag, alles aus einer bestehenden Technik herauszuholen. Frei von Zwängen der Großserie oder Budgetgrenzen. Beispielsweise bei BMW: Da kamen skurrile Modelle ans Tageslicht, etwa eine unscheinbare 7er Limousine mit 16-Zylinder- V-Motor. Oder ein 850i, der dermaßen konsequent auf Leichtbau getrimmt wurde, dass sogar die charakteristischen Klappscheinwerfer verschwanden und die kleinen Leuchten in der Stoßstange fortan als Lichtquelle genügen mussten.

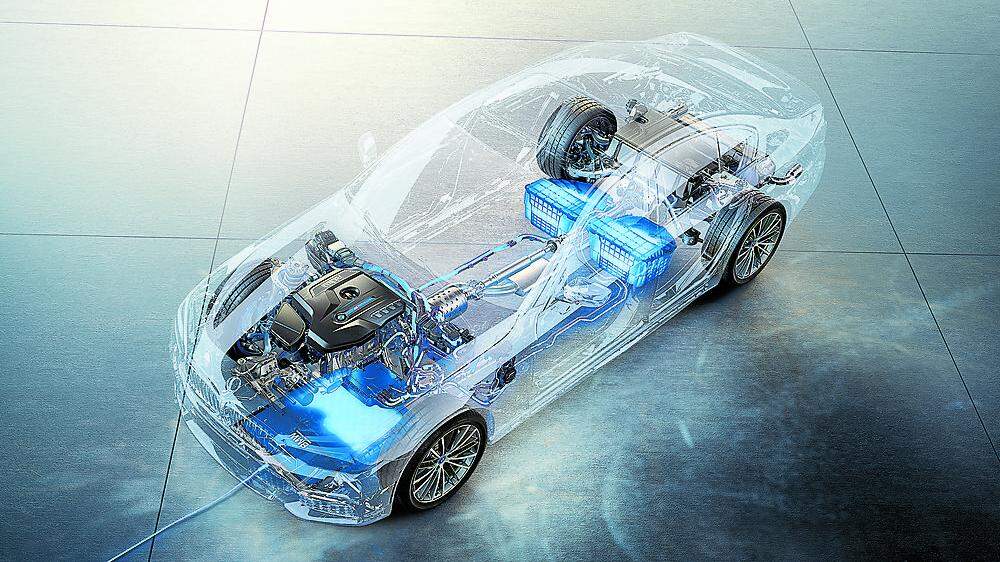

Hier geht es also nicht um Alltagstauglichkeit, sondern um das Ausreizen der Möglichkeiten, die heutzutage natürlich auf einen ganz anderen Faktor abzielen als Hubraum oder Leistungsgewicht: nämlich auf Umweltverträglichkeit. Da wir hier aber immer noch von den Bayerischen Motorenwerken reden, muss die Angelegenheit zumindest ein bisschen rocken und so bestückten die Techniker einen aktuellen 5er gleich mit drei E-Motoren der neuesten Generation. Dass es dadurch kaum mehr nutzbaren Koff erraum gibt – geschenkt, denn dafür liegen 720 PS an, die die Limousine in weniger als drei Sekunden auf Tempo 100 schießen lassen, und das dank Allrad völlig schnurgerade.

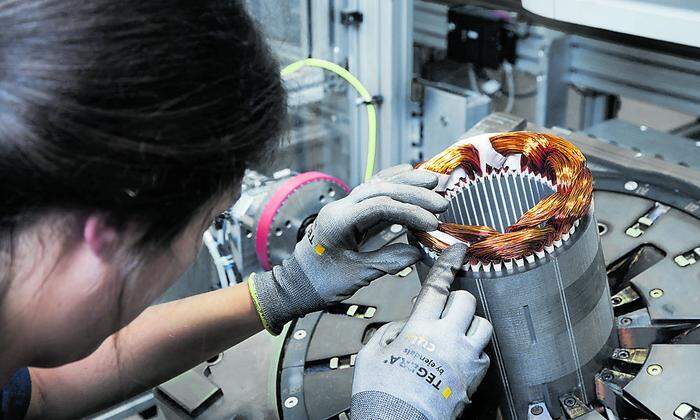

Ziel der Aktion war vor allem, die Grenzen der neuesten Generation von E-Motoren abzustecken, die erstmals im kommenden Elektro-SUV iX3 zur Anwendung kommt. Kernidee der Entwicklung war, das Getriebe, die Leistungselektronik und den Motor an sich in eine Antriebskomponente zusammenzufassen. Das spart nicht nur Herstellungskosten und jede Menge Platz, Dank ihres modularen Aufbaus ist die Komponente problemlos skalierbar und kann für unterschiedlichste Fahrzeuge adaptiert werden. So passt ein und dasselbe Modul in zahlreiche Modelle und kann an zahlreichen Standorten verbaut werden. Obendrein verzichtet Generation 5 völlig auf seltene Rohstoffe. Reichweite? Sie hängt natürlich ganz von den ebenfalls skalierbaren Akkus ab, aber derzeit spricht man von gut 100 Kilometern bei Plug-in-Hybriden und bis zu 700 Kilometern bei rein batterieelektrischen Fahrzeugen – beides ein deutlicher Sprung im Vergleich zu bestehender Technik.

Akku, ein gutes Stichwort. Denn mit ihm steht und fällt das wahre Potenzial eines E-Mobils. Nicht nur die Reichweite, auch die Leistungsausbeute wird von den Energiespeichern maßgeblich beeinflusst, weswegen sich auf diesem Forschungsgebiet derzeit die meisten schlauen Köpfe der Branche tummeln, um endlich einen entscheidenden Schritt vorwärtszukommen. Denn: Mit Lithium hat man zwar ein optimales Ausgangsmaterial gefunden. Das leichteste aller Metalle gilt als extrem reaktionsfreudig. Oder um es technischer auszudrücken: Lithium hat den größten Spannungsunterschied zwischen Ionen, also den geladenen Teilchen, und einer Wasserstoffelektrode. Genau diese Lithiumionen sind auch der Namensgeber für die aktuelle Akku-Generation.

Mehr elektrische Ladungen wandern also bei keinem anderen

Batterietyp von Anode zu Kathode. Worin aber noch gewaltiges Potenzial steckt, ist die entscheidende Hürde, die die Ionen zu nehmen haben: die Elektrolyte, also das Material, das die zwei Elektroden voneinander trennt und das die Ionen auf dem Weg zur Kathode passieren müssen.

Kristallografischer Wandel. Ein konkreter Ansatz, der kurz vor dem Durchbruch steht, ist die sogenannte Feststoffbatterie. Hier besteht das Elektrolyt aus – wie der Name schon vermuten lässt – einem festen Material, was neben dem schnelleren Ionenaustausch auch eine höhere Zyklenfestigkeit ergibt. Außerdem verliert der Akku im

Alter keine Leistung und sogar der Abstand zwischen den Elektroden kann verkleinert werden, man spart also auch noch Bauraum. Alles zusammen ergibt das einen Prachtburschen von Stromspeicher: Von einer Energiedichte von 460 Wattstunden pro Kilogramm ist die Rede, was einer Verdreifachung im Vergleich zu aktuellen Batterien entsprechen würde. Aufladen also in Sekundenschnelle bei gleichzeitiger Reichweite von 1000 Kilometern? Theoretisch. Doch bis dahin gilt es, noch ein paar entscheidende Probleme in den Griff zu bekommen.

Allen voran den hohen Widerstand an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt. Dieser liegt bei 200 bis 2000 Ohm und macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn in kurzer Zeit hohe Ladungen verschoben werden sollen. Sprich: beim Schnellladen oder hohem Stromverbrauch. Das macht diese Technik für den Einsatz in einem Auto noch nicht nutzbar, doch in diesem Fall wäre ein hoher

Frustrationsgrad sogar wünschenswert. Doch nicht bei den Ingenieuren, sondern bei den Ionen selbst.

Wer sich jetzt nicht auskennt: An der TU Graz konnte nun mit LiTi2(PS4)3 ein Lithium-Titanthiophosphat (LTPS) entwickelt werden. Ein festes Elektrolyt, das eine ungewöhnliche Kristallstruktur aufweist, die durch eine sogenannte geometrische Frustration auffällt. Das heißt: LTPS bietet dadurch für Ionen keine energetisch begünstigten Verweilplätze. Sie sind mit ihrem aktuellen Platz also nie zufrieden, unterliegen einer ewigen Frustration, was zu einer hohen Beweglichkeit führt. „Die Lithium-Ionen suchen mehr oder weniger ‚verzweifelt‘ einen geeigneten Platz und bewegen sich dabei sehr rasch durch die kristallografische Struktur von LTPS. Genau diese hohe Ionenbeweglichkeit wollen wir in Elektrolytkörpern für Feststoffbatterien haben“, sagt Martin Wilkening vom Institut für Chemische Technologie von Materialien der TU Graz und Leiter des ebendort angesiedelten Christian Doppler Labors für Lithium-Batterien. Auch Toyota – ebenfalls bei dem Forschungsprojekt mit der TU Graz an Bord – ließ unlängst mit einem Durchbruch in der Entwicklung aufhorchen. Der Prototyp der Japaner kam auf einen Grenzflächenwiderstand von lediglich 7,6 Ohm – damit wären alle Nachteile dieses Akkutyps mit einem Schlag vom Tisch, doch bis zur Serienreife werden noch etliche Jahre vergehen. Im Unterschied zu einer anderen Technik, die schon funktioniert – zumindest theoretisch.

Eine kleine Firma aus der Schweiz behauptet nämlich: In flüssigen Elektrolyten steckt noch jede Menge Potenzial. Sie müssen nur aus anorganischen Stoffen sein. Dann sei so viel Potenzial vorhanden, dass sogar Feststoffakkus vor Neid die rituelle Selbstentladung einleiten würden. Die Mischung aus Lithiumchlorid, Aluminiumchlorid

und Schwefeldioxid soll nicht nur unbrennbar sein. Der Hersteller verspricht zudem eine Energiedichte von unglaublichen 1000 Wattstunden pro Kilogramm. Mehr als das Doppelte also von dem, was ihre Feststoffkollegen imstande sind zu leisten. Im Falle einer Pufferbatterie in der Größe eines Containers mit zwei Gigawatt Kapazität in den USA arbeitet die Technik bereits seit Jahren problemlos. Sie soll 50.000 Ladezyklen ohne Murren wegstecken, doch bleibt bis dato unerwähnt, wie dieser Typ genau funktioniert. Und ob man ihn für überschaubare Kosten so weit miniaturisieren kann, dass er für die Anwendung in einem Auto infrage kommt. Die Entwicklerfirma jedenfalls ging an den hohen Fertigungskosten zugrunde. Und mit dessen Patenten probiert nun der nächste Anbieter sein Glück.

Naheliegende Lösungen. Wer meint, das sei alles nur heiße Luft Obacht, denn genau hier steckt laut Zukunftsforschern erst recht ein gigantisches Potenzial. Luft könnte als Element zur Energiespeicherung auf der positiven Elektrode (den Job erledigt derzeit noch Wasserstoff) mehr Elektronen aufnehmen als jedes andere Material auf dieser Welt. Deutlich mehr Lithiumionen könnten so also ihre Ladungen ausgleichen, das Potenzial einer solchen Batterie wäre gigantisch. Erste Prototypen schaffen dieses

Kunststück sogar schon, allerdings nur für kurze Zeit. Der verwendete Singulett-Sauerstoff (eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Natriumhypochlorit) greift die umliegenden Materialien ziemlich aggressiv an, der Akku altert also innerhalb kürzester Zeit. Und genau dieses Problem sorgt derzeit in den Laboren dieser Welt für ziemliche Kopfschmerzen.

Ein Grund, den Kopf einmal freizubekommen und den Gedanken freien Lauf zu lassen. Was eigentlich, wenn es doch ein besseres Material gäbe als Lithium? Gibt es, meint eine Forschergruppe, und zwar Magnesium. Ein Metall, das 3000 Mal häufiger auf der Erde vorkommt als Lithium, sogar aus Meerwasser gewonnen werden kann. Obendrein ist es vor Kurzschlüssen und der damit einhergehenden Feuergefahr gefeit, da sich anders als bei Lithium keine Ablagerungen an den Elektroden bilden können. Das Prinzip ist alt, und dennoch gibt es bis heute massive Probleme mit der Dauerhaltbarkeit. Genau das soll aber endlich behoben werden. Und sogar für das Elektrolyt gäbe es eine Option, die die Akkuproduktion mit einem Schlag umweltfreundlicher und günstiger machen würde als die Gewinnung jeglichen Rohölkraftstoffs: ganz einfach nur Salzwasser.